インド人女性について書いたアメリカ人フェミニストの政治

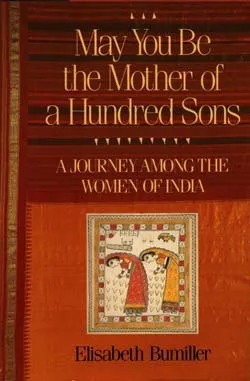

1990年に出版された「メイ・ユー・ビー・ザ・マザー・オブ・ザ・ハンドレッド・サンズ」は、作家のエリザベス・ブリマーが80年代半ばにインドにたどり着いた旅を記録しています。元駐インド米国大使のダニエル・パトリック・モイニハン上院議員は、インドについて書いている西洋人旅行者の歴史的遺産に彼女を的確に当てはめています。彼はこう断言しています。「これは、実際にインドを発見した西洋の作家にとって、最も希少な業績です。エリザベート・バミラーは、E・M・フォースターとルース・ジャバラが芸術として成し遂げてきたことを、地球上で最も複雑な文明についてのわかりやすい報道によって捉えました。」

異文化の女性について執筆している女性作家である彼女の作品は、フェミニストの哲学と政治のニュアンス、複雑さ、発展についての興味深い事例研究です。

ブリマーが旅を選んだことには政治的な意味があることは明らかで、この件に関する彼女の自覚は、メタアナリシス的なポストモダニスト的アイデンティティの精神を認識している。彼女はこう書いている。「世界の反対側で夫を追いかけてきた「妻」としての自分の立場には、すでに敏感になっていた。予測可能な女性向けの本は絶対に書きたくありませんでした。」

最終的に彼女がそれを進める決断に至ったのは、女性の経験の物語は、インドにおけるより大きな社会的・政治的関連性のある問題への文化的入り口として「利用」できるという賢明な認識です。彼女の話題の問題(「貧困、人口過剰、国民統一への脅威、宗教的暴力」)はすべて、最終的には女性問題に関する誠実な報告によって最も明確に表現できる人間的な要素を含んでいます。彼女の言葉を引用すると、「女性はインドの内陸世界、そして家族、文化、歴史、宗教、貧困、人口過剰、国民の団結の問題への窓口であることに気づき始めていました。実際、私が以前に考えていた問題そのものは、女性の懸念とは無関係でした。」

これにより、フェミニスト理論とその研究の幅と範囲におけるより大きな社会政治的議論に注目が集まっています。また、女性はきちんと定義された統一的で普遍的なカテゴリーではなく、文化とそのより大きなダイナミクスのエスノグラフィー的な研究様式を可能にする、より多くの人口の一部であることも強調している。

ブミラーはまた、西洋の女性が長年にわたって成し遂げてきた経済的および文化的進歩の代表でもあります。西洋のフェミニストとしての彼女の懸念とインド人女性の経験の違いは、彼女自身の注目も逃れられないデータポイントです。彼女はこう書いている。「... しかし、そこでは、私が最も熱烈に感じたフェミニストの感情は、誰が夕食を作ってテーブルを片付けるべきかをめぐって夫と議論していたキッチンに集中していた。」彼女はまた、「家族やキャリアに苦労しているアメリカ人女性で、これがインドで何を意味するのか完全に想像することはできない」という、著しい文化的格差にも言及している。

Bumillerが、夫とのインド旅行を正当化する特別なジャーナリズムの機会を作ってもらうために、報道機関に依頼できたという事実は、女性旅行作家の規範に関する過去の著者の経験とはまったく対照的です。実際、評論家のスーザン・バスネットは、ジェンダーに関する旅行文学の理論化において、この点に特に注目している。「女性が旅行を依頼されることはめったにない」ので、後援者や権威者がいなければ、女性はより説得力があり、より印象的で、より平凡なことをする余裕がある。」守護者の不在が権威の自由を拡大するのか縮小するのかは、熟考に値する問題だ。

ブミラーのインド文化に対する謙虚さも、前任者に比べてより進歩的です。バスネットは、「他の女性とはどういうわけか異なり、したがって普通の女性にはできないような偉業(旅行記など)を行う権限を与えられた、並外れた女性の理論」は、以前の旅行文書(私の強調)における古典的な表現方法の1つであったと述べています。この言い回しは本質的に女性を分断し、少なくとも理論的には、支配的な家父長制の物語に逆らって女性が団結することを妨げている。

また、「百人の息子たちの母になりますように」では、交差するフェミニズムの政治や、支配的な家父長制の物語が女性や女性の権力構造にどのように影響するかについても注目しています。学者のチャンドラ・タルパデ・モハンティは、エッセイ「西洋の眼の下で:フェミニスト学問と植民地時代の言説」の中で、この問題を雄弁に論じている。「私が具体的に分析したいのは、最近の(西洋の)フェミニストのテキストの一部で、『第三世界の女』が唯一無二の主題として生み出されていることである。

ここで私が言及したい植民地化の定義は、主に説得力のあるものです。第三世界の女性についての「学問」と「知識」を、米国と西ヨーロッパで明確に述べられているように、フェミニストの関心を参考にする特定の分析的カテゴリーで採用されている特定の分析カテゴリーによって、第三世界の女性についての「学問」と「知識」の特定の流用と体系化に焦点を当てています。」Bumillerは、これらの問題が主流で強調されている政治的言説に身を置いています。彼女はそれを認識しています。

彼女は優雅にこう告白します。「旅の間ずっと、外国での部外者の限界に常に気づいていました。どの基準を適用すべきかという問題に日々悩んでいました。インドをロマンチックにした欧米のジャーナリストもいれば、自分たちの文化的優越感を強めるものだけをインドで見たジャーナリストもいました。」

異文化体験の興味深い点は、外国人であるブミラーに対するインド人女性の自信です。マンジュやミーナのように、姉に打ち明けているように、自分の経験の詳細を記者に喜んで伝えてくれる女性もいました。さらに、文化的な特異性とは裏腹に、国際的なフェミニスト理論的言説の妥当性を示している。それは、国境を越えた女性的な絆の存在をほのめかしている。それゆえに、社会的に構築されたパラダイムを超えて、人間の経験を真実として認識し、捉えることができる。家父長制的な旅行概念とフェミニスト的概念の著しい違いはこれだ。前者は未知なるものを征服するために旅をする。後者はそれを受け入れるためにそうする。

引用された作品:

スーザン・バスネット。「トラベルライティングとジェンダー」エド。ハルム、ピーター、ティム・ヤングス。ケンブリッジ・コンパニオン・トゥ・トラベル・ライティング。ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、2002年。225-241。

バミラー、エリザベス。あなたが百人の息子の母になりますように:インドの女性たちの旅路ニューヨーク:ランダムハウス出版グループ、1990年。

タルパード・モハンティ、チャドラ「西洋の眼の下で:フェミニスト学問と植民地時代の言説」ヒューマニズムと大学について:ヒューマニズムの言説 12.3 (1984): 333-358.

Opinions and Perspectives

彼女のデリケートなトピックへのアプローチは、バランスが取れていると感じます。彼女は、扇情的に扱うことも、難しいテーマから目を背けることもありません。

この本は、交差性フェミニズムの観点から見ると、時代を先取りしているようです。彼女は、第三世界の女性を一枚岩のグループとして扱うという罠を、本当に避けようとしていました。

旅行記とジェンダーに関する理論的枠組みが、とても興味深いと思いました。パトロンの不在が、実際には女性作家にもっと自由を与える可能性があるとは、考えたこともありませんでした。

彼女が女性たちの個人的な物語を、より大きな問題を議論するための入り口として使用していることを、問題だと感じる人は他にいませんか?私には少し搾取的だと感じられます。

異なる文化におけるフェミニストの関心のコントラストは、目を見開かされます。普遍的なフェミニズムについての私自身の思い込みを、改めて見直すきっかけになります。

マンジュとミーナが彼女を信頼していることについて読むと、女性は文化的な壁を越えてつながる方法をしばしば見つけるものだと考えさせられる。

彼女が個々の女性の物語を、貧困や人口過多といったより大きな問題と結びつけている方法は、本当に力強い。抽象的な問題を、より個人的で現実的なものに感じさせる。

最も印象的だったのは、外国人であるにもかかわらず、インド人女性が彼女に心を開いたことだ。女性同士が互いの物語を共有することには、普遍的な何かがあるに違いない。

彼女がこれらのデリケートな文化的トピックにどのようにアプローチしたかについては、実は同意できない。地元の文脈を真に理解するよりも、西洋の価値観を押し付けているように感じられることがあった。

ブミラーが、インド人女性の経験を理解しようとしながら、西洋人女性としての自身の特権を認識している点が興味深い。彼女の自己認識は、初期の旅行作家とは一線を画している。