베놈이 에디의 그림자 자아인 이유

스토리텔링에는 “그림자”라는 것이 있습니다. 이 캐릭터는 본질적으로 “영웅”이 장애물을 극복하고, 성장을 이루고, 목표를 달성하고자 할 때 직면해야 하는 캐릭터입니다.

'악당'인 경우가 많지만, 잠재의식의 억압으로 무시당하는 영웅의 문제적 부분을 그대로 구현해낸다.하지만 “그림자”라는 용어는 칼 융의 심리학 연구와 억압에 관한 프로이트의 연구에서 비롯된 “그림자 작업”이라는 개념에서 유래했습니다.

“그림자 자아”에 익숙하지 않다면, 의식에서 억압된 자아라는 것을 알아두세요.그림자 자아는 부정적인 감정, 생각, 행동을 말하기 때문입니다. 그 사람은 자신과 관련된 부정적인 특성을 원하지 않기 때문에 자각하지 못하지만 자극을 받으면 드러날 수 있습니다.하지만 이들은 자신의 그림자 자아를 너무 많이 억압하기 때문에 격발 사건이 지나간 후에는 상처를 주는 행동이나 말을 기억하지 못합니다.

다시 말해, 그림자 자아는 우리가 잠재의식 속에 숨겨둔 우리 성격의 해롭고 해로운 부분입니다.그렇긴 하지만, 섀도우 워크의 목적은 일기 쓰기를 통해 우리의 생각, 감정, 행동을 직시하고 추적함으로써 우리의 그림자 자아를 인식하여 의식적으로 문제를 해결할 수 있도록 하는 것입니다.많은 사람들에게 이것은 자신의 트라우마를 이해하는 것을 의미하며, 그림자를 감정적으로 고통스러운 치유의 과정으로 만드는 것을 의미합니다.

하지만 때때로 사람들은 너무 큰 충격을 받아 분열된 성격을 갖게 되기 때문에 이것은 중요합니다.하지만 두 번째 성격은 해롭지 않은 경우가 많아서 이 현상을 혼란스럽게 만듭니다.하지만 분리된 성격은 심리학 문학과 영화에서 드라마와 공포 장르의 더블 (The Double) 이라고 불리기도 합니다.

더블은 기본적으로 주인공의 그림자 자아이지만 프로이트는 이중성이 어떻게 기능하는지에 대해 서로 다른 이론을 제시했습니다.사람들이 가장 좋아하고 지지하는 이론은 이중형이 캐릭터의 무의식적 정신, 일명 그림자 자아라는 이론입니다.

불분명하게 들리겠지만 프로이트의 이론 중 하나라는 것을 분명히 하고 싶습니다.다른 하나는 부도덕이라는 개념에 관한 것이었는데, 이중성은 “자아의 파괴”에서 비롯된 자기 보존의 한 형태라는 겁니다. 단지 “죽음의 힘을 정력적으로 부정하는 것”인데, 이는 부도덕의 두 단계를 거치면 죽음을 떠올리게 됩니다.

이 죽음은 원래 그 사람의 유일한 인격체로서 캐릭터의 의식이 이중으로 되는 것으로 여겨졌는데, 이는 이중성이 캐릭터의 무의식적 마음이라는 이론의 일부이지만, 대부분의 이야기는 이러한 죽음을 보여주지 않고 이 이론들을 둘로 분리합니다.

그러나 두 이론이 하나인 예로는 알프레드 히치콕의 영화 사이코 (Psycho) 가 있습니다. 노먼 베이츠의 이중성이 그의 의식을 이어받아 그의 유일한 인격체가 되기 때문인데, 슬프게도 그는 돌아가신 어머니와 동일한 성격이었습니다.

하지만 로버트 루이스 스티븐슨이 1886년에 출판한 “지킬 박사와 하이드 씨의 이상한 사건”의 전형적인 예가 있습니다. 하이드는 지킬로서의 원래 모습으로 돌아갈 수 없을 때 자살하기 때문에 실제로 실제 죽음을 초래합니다.

오늘날 더 너티 프로페서 (The Nutty Professer) 나 헐크 (The Hulk) 같은 이야기는 데스 비트를 다루지 않고 이중적인 것을 잠재의식으로 유지합니다.게다가 셔먼과 브루스는 의식이 있고 문제를 해결하기 때문에 원래의 자아를 왜곡하는 경향이 있는 것 같습니다.

버디 러브는 셔먼에게서 제거되었지만 자신의 존재로부터 귀중한 교훈을 배웠습니다.하지만 브루스는 분노 조절의 완벽한 예라고 할 수 있습니다. 브루스는 어떤 것들이 헐크가 필요할 때마다 분노와 힘을 사용할 수 있는 것처럼 보이게 만드는 원인과 이유를 배워야 했기 때문에 그림자 자아 (부정적 특성) 가 긍정적인 방식으로 사용될 수 있다는 것을 보여줬습니다.그렇긴 하지만 베놈이 어떻게 똑같은지 말씀드리고 싶습니다.

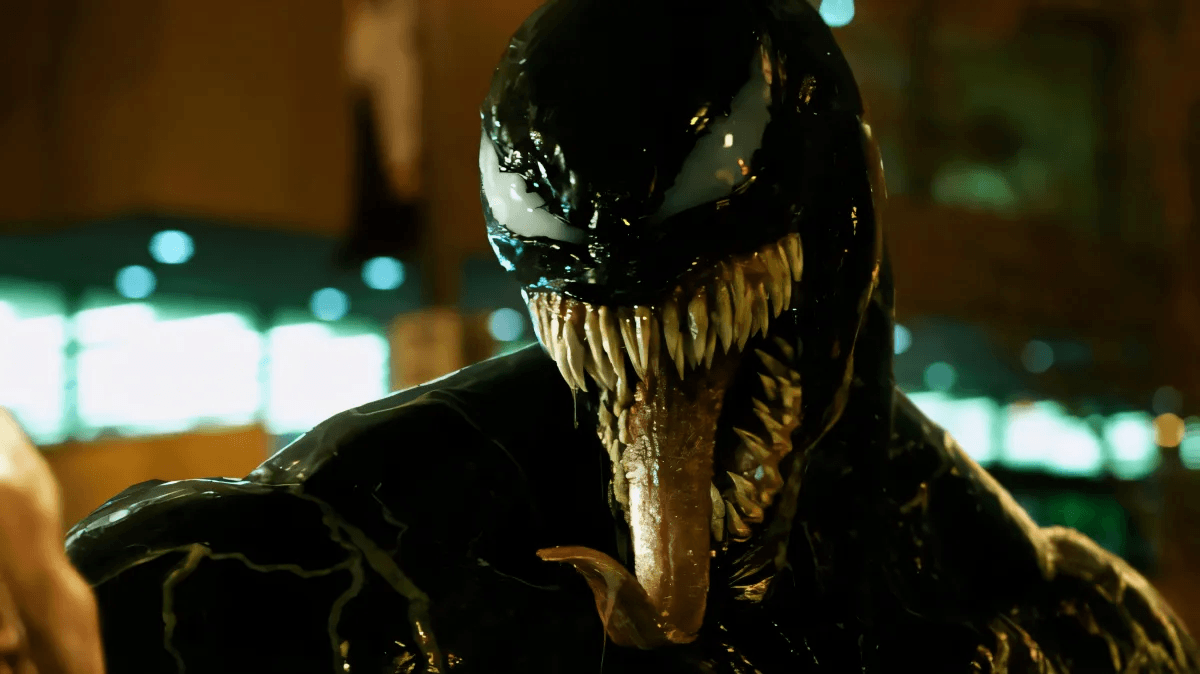

우주에서 온 외계인 공생체라는 걸 알기에 베놈을 일종의 이중으로 생각하는 게 좀 이상하다는 건 알아요. 하지만 그게 그가 이중 공생체인 이유죠.공생체는 숙주나 파트너십 없이는 살 수 없는 유기체입니다.공생에는 여러 유형이 있기 때문에 이것이 반드시 인수를 의미하지는 않습니다.

베놈과 에디 사이에서 일어나는 공생은 상호주의 (Mutualism) 라고 불리며, 두 유기체가 관계를 통해 이익을 얻는 곳입니다.실제로 보면 상어와 파일럿 피시의 관계처럼 보일 수 있습니다. 물고기가 상어의 기생충을 없애고 이빨에 묻은 음식 조각을 제거해주기 때문입니다.그 대가로 상어는 파일럿 물고기를 포식자로부터 보호합니다.

캐릭터들 사이에서 베놈은 에디와 함께 있는 것이 이득입니다. 에디는 암으로 투병 중이어서 수명이 연장되는 동안 식사를 먹고 소화하기 위해서는 말 그대로 숙주의 대사 시스템이 필요하기 때문입니다.베놈은 치료할 수 없지만 치료 속도를 늦춥니다.하지만 아이러니하게도 베놈을 접대하는 것은 에디가 기생충이기 때문에 에디를 죽이는 것과 마찬가지입니다. 그래서 공생 관계가 실제로는 기생일 수도 있습니다.

Venom과 같은 캐릭터 제작에 대한 생물학적 이해가 마음에 들긴 하지만, 베놈이 장기 이식처럼 호환 가능한 숙주를 필요로 하게 만드는 데에는 복잡성이 더해집니다.베놈은 에디와 궁합이 잘 맞는데, 왜 그런가요?

톰 하디 (Tom Hardy) 는 에디가 직업적 겁쟁이이기 때문에 베놈이 그를 쉽게 밀어붙이기 때문이라고 말했습니다.하지만 제 생각엔 베놈이 에디를 보고 있기 때문인 것 같아요.베놈은 에디를 계속 루저라고 부르는데 왜 그와 함께 있는 걸까요?영화가 끝날 무렵, 그 이유는 베놈이 자신의 출신지에서도 패배자로 여겨지기 때문이라는 것이 밝혀진다.

하지만 베놈 에디의 더블은 어때?에디는 진실과 정의를 추구하는 것을 좋아하는 기자예요.그는 드레이크를 잘못 다루었을지도 모르지만 의도는 거기에 있었습니다.사실, 그가 자신과의 대립을 어떻게 처리하는지를 보면 대립이 일어날 때 그가 얼마나 준비가 제대로 되어 있지 않은지 알 수 있습니다. 이는 그가 자신의 직업에서 강력해지려고 노력하는 꽤 무해한 사람이라는 것을 보여줍니다.

그의 직업 밖에서는 특히 그렇습니다. 시끄러운 이웃들에게 소리를 낮추라고 말하기를 거부할 때 에디는 베놈이 와서 그의 말을 들으라고 겁주기 전까지는 대립하지 않는 모습을 볼 수 있기 때문입니다.

다시 말해, 베놈은 에디의 삶에 들어갔을 때 자신과 다른 사람들을 도울 수 있는 능력을 얻게 됩니다.베놈이 폭력을 휘두르겠지만 에디는 얻을 수 있는 건 뭐든 가져갈 거예요. 하지만 베놈에게서 느끼는 힘은 아마도 베놈과 함께 있을 때 가장 좋아하는 점일 것 같아요.

이 때문에 에디의 그림자 자아는 무력감을 느끼며 패배자처럼 느껴지는 존재입니다.사람들을 도울 수 있는 능력이 없을 수도 있지만, 베놈의 힘을 경험하고 나면 베놈이 나쁜 사람들을 해치고 잡아먹도록 내버려두기만 하면 그를 견제합니다.에디의 섀도우/더블, 일명 베놈 (Venom) 도 사람들을 아프게 하는 걸 좋아할지도 몰라요. 그게 사람을 해치는 게 그들을 강하게 느끼게 해주기 때문이죠. 하지만 저는 이 이론에 대해 잘 모르겠습니다.

베놈에 대한 제 의견이 맞을 수도 있지만, 그림자 자아 또한 상처를 받을 수 있다는 점에 유의해야 합니다.그들이 완전히 사악할 필요는 없습니다. 때로는 그림자 자아가 망가진 편, 중요하지 않다고 느끼는 사람, 안전하지 않다고 느끼는 사람, 패배자, 버림받은 사람 등이죠.

에디의 그림자는 무력감을 느끼며 패배자처럼 느껴지지만 의식적으로 그렇게 느끼지는 않습니다.그 대신 베놈은 자신이 진정 자신에 대해 어떻게 생각하는지 말해야 했습니다. 이는 베놈이 라이엇과 같이 자신의 행성에 사는 다른 모든 사람들과 비교했을 때 무력감을 느꼈기 때문에 자신에 대해 갖고 있는 의견과 같습니다.

이 점을 염두에 두고 어떤 캐릭터가 주인공의 섀도우 셀프인지 더블 캐릭터인지 눈치채셨으면 좋겠습니다.

Opinions and Perspectives

내 자신의 그림자 자아에 대해 생각하게 됩니다. 어쩌면 우리 모두는 두려움에 맞설 수 있도록 도와줄 베놈이 필요할지도 모릅니다.

정말 훌륭한 분석이네요! 솔직히 왜 제가 이 캐릭터들에게 그토록 공감했는지, 그 이유를 제대로 이해하지 못했는데 이제 알겠어요.

저는 에디가 진실을 추구하는 직업을 가졌다는 점과 베놈이 그에게 자신의 진실을 직면하게 만든다는 점을 연결해 본 적이 없어요. 정말 영리한 글쓰기네요.

암이라는 설정이 그들의 관계에 또 다른 층위를 더하네요. 에디는 말 그대로 생존을 위해 베놈이 필요하고, 베놈도 그를 필요로 하죠. 서로에게 의존적이라는 말이 딱 맞네요!

사실 이전 댓글에 동의하지 않아요. 저는 베놈이 에디의 억압된 욕망을 매우 잘 반영한다고 생각해요. 싸울 때 얼마나 자연스럽게 합을 맞추는지 보세요.

이걸 보니 시끄러운 이웃 장면이 완전히 새롭게 보이네요. 단순한 코미디가 아니라, 에디가 마침내 자신이 두려워하는 것에 맞서는 이야기인 거죠.

저는 그림자 자아 해석에 완전히 동의하지 않아요. 베놈은 에디의 잠재의식의 발현이라기보다는 그냥 별개의 외계 존재가 아닌가요?

베놈이 에디에게 자신의 무력함을 직면하게 만드는 방식이 기발하다고 생각하는 사람 있나요? 마치 외계 공생 생물과 함께하는 치료 같아요.

공생 관계 대 기생 관계 구도는 정말 흥미롭네요. 저는 항상 베놈이 에디를 실제로 돕는 건지, 아니면 서서히 죽이는 건지 궁금했어요. 어쩌면 둘 다 맞는 말이겠죠!

심리적 측면에 대한 정말 흥미로운 시각이다. 지킬 앤 하이드에 대한 비교는 정확하다고 생각하지만 베놈과 에디는 생존을 위해 서로가 실제로 필요하기 때문에 더 복잡한 역학 관계를 가지고 있다.

베놈을 에디의 그림자 자아로 분석한 것이 마음에 든다. 그런 식으로 생각해 본 적은 없지만 특히 그들이 둘 다 자신을 깊은 곳에서 패배자로 보는 방식은 완벽하게 이치에 맞는다.